一、学位授权点基本情况

(一)学位授权点概况

天津师范大学生物学学科始建于1952年,办学历史底蕴深厚,于1958年起开始本科人才培养。学科在研究生培养体系建设上稳步推进:1998年取得细胞生物学硕士学位授予权,随后于2000年、2003年及2006年相继获得遗传学、植物学与动物学、水生生物学硕士学位授予权。2010年,学科获批生物学一级学科硕士学位授予权,并入选天津市重点学科。2021年,学科建设实现重大突破,成功获批生物学一级学科博士学位授予权;2023年,学科布局进一步完善,新增微生物学硕士学位授权点。至此,学科已全面建成“本科-硕士-博士”一体化的人才培养体系,并构建起多维度、高水平的学科支撑平台。

(二)学位点培养方向

1.动物学

(1)动物免疫与疾病控制

(2)动物系统学

2.植物学

(1)植物系统学

(2)植物生长发育调控

3.细胞生物学

(1)细胞周期调控

(2)细胞信号转导

4.生物化学与分子生物学

(1)动植物逆境适应的生物化学与分子机制

(2)植物稳态调控的分子基础

(三)特色与优势

生物学学科拥有天津市动植物抗性重点实验室、天津市动物多样性保护与利用重点实验室等5个市级科研平台。本学科对接国家战略与京津冀区域发展需求,在科研创新层面,构建了“基础研究-应用开发-产业服务”三位一体的学科链条,在经济动物免疫、植物发育、细胞调控、生物多样性、逆境生物学等领域形成显著研究优势,为区域生物经济发展提供强有力的人才支撑与科技保障。。

(四)本年度立德树人和学位点建设主要成效

本年度,根据《学术学位研究生核心课程指南》、《专业学位研究生核心课程指南》、各专业学位教指委最新指导性培养方案、《天津师范大学研究生学籍管理办法》及《天津师范大学研究生教学管理规定》等文件,修订了研究生培养方案。通过设置学术前沿课程,让学生及时把握学科发展动态;通过增设人工智能+应用基因组学课程,在专业教学中,融入人工智能核心技术、应用场景及学科交叉融合的前沿成果,培养学生运用人工智能解决学科领域复杂问题的能力;通过设置导学课程,强化学生进行文献研读、学术研讨、课题研究的能力。申报智能生物信息交叉研究院,增设《生物信息学与人工智能》课程,与天津大学开展联合项目申报,获批市研究生教育改革研究计划项目1项,为科研创新与学科提升搭建良好平台。获批市级课程思政示范课程1项、市级课程思政优秀教学案例1项,创建创新理论“研习会”,打造理论学习“一院一品”,实现了课程思政建设的进一步深化。

(五)社会声誉和学科发展情况

2025年,学院注重科研平台建设与学科发展。积极开展学术交流活动,提升学术影响力。承办天津市昆虫学会2025学术年会,为生态文明建设与农业可持续发展贡献学科智慧。

二、学位授权点基本条件

(一)师资队伍

1. 师资队伍规模和结构

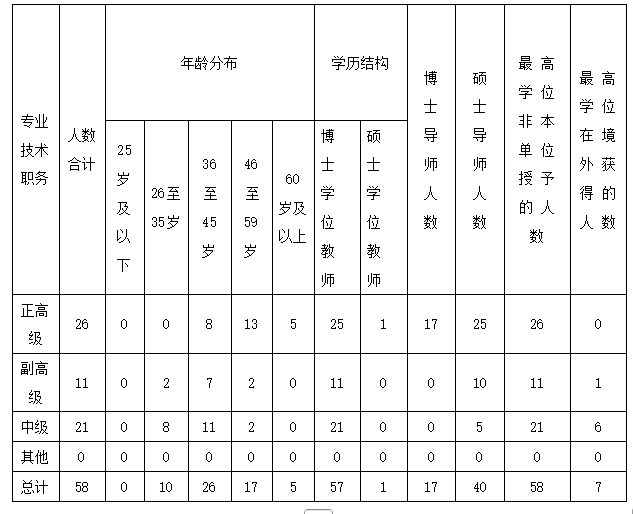

学位点现有专任教师58人,其中正高级职称26人,副高级职称11人,中级职称21人。具体如下表:

2.学科方向带头人与学术骨干

学科带头人为孙金生研究员,任天津师范大学生命科学学院院长。新世纪百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、天津市131创新型人才培养工程第一层次人选、天津市人才发展特殊支持计划重点领域A类创新团队带头人,享受国务院特殊津贴专家。获天津市劳动模范、优秀共产党员、优秀科技工作者等荣誉。

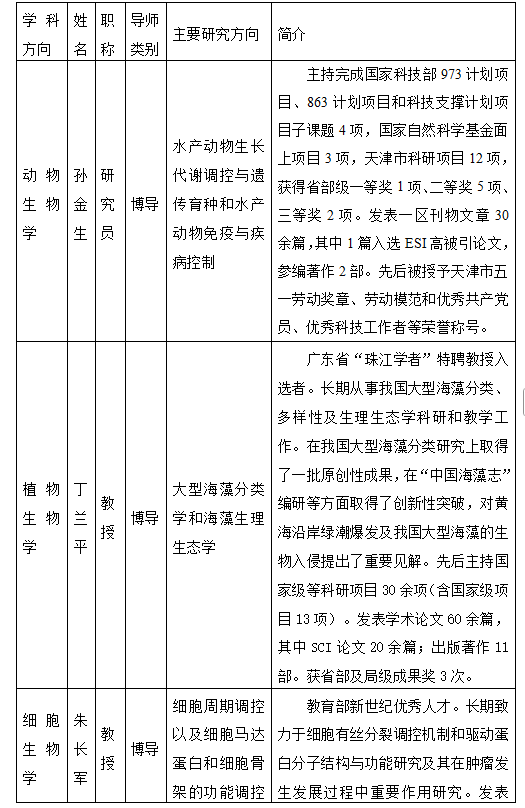

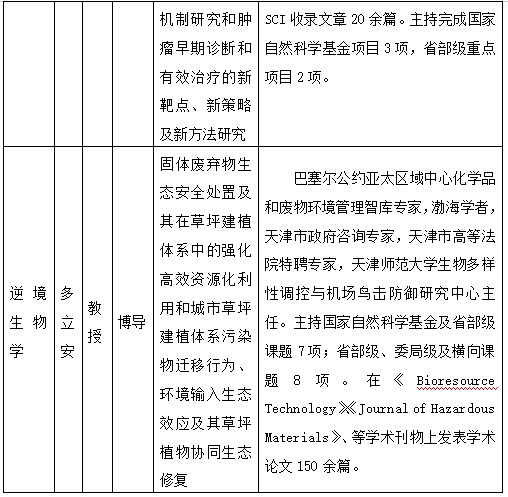

学位点目前设置动物生物学、植物生物学、细胞生物学、逆境生物学4个学科方向。带头人如下表所示:

(二)科学研究

本年度学院科研项目成果丰硕,获批科研项目37项,其中国家级5项,省部级8项,横向项目数量增长显著,横向科研经费为366.33万元。目前科研项目在研情况良好,为科研工作持续推进提供有力支撑。在学术论文发表方面成绩突出,共发表学术论文60篇,其中SCI收录47篇,科研成果质量提升明显。

(三)教学科研支撑

拥有天津市动植物抗性重点实验室等5个市级科研平台。学院总面积约6900m2,配备静电场轨道阱高分辨液质联用仪、分选型流式细胞仪、透射电子显微镜、气相色谱-静电场轨道阱高分辨质谱联用仪等教学实验设备7216台(件)。与河北区教育局等5家单位签约教学实践基地,与天津滨海新区古林街道等签约共建教学科研实践基地。

(四)研究生奖助情况

学位点已建立制度完善、执行规范的研究生奖助体系。该体系奖助类型多样,总体资助水平较高,覆盖范围广泛。具体构成与标准如下:

国家助学金:硕士研究生标准为6000元/生/年,博士研究生为15000元/生/年,覆盖比例为100%。

学业奖学金:硕士研究生设立三个等级,金额分别为8000元、4000元、2000元,总体覆盖约75%的硕士生;博士研究生同样设三个等级,金额分别为15000元、10000元、8000元,覆盖比例为100%。

国家奖学金:博士研究生奖励标准为30000元/生/年,硕士研究生为20000元/生/年,获奖比例约为在校生规模的2.5%。

(五)研究生党建与思想政治教育工作情况

学院党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神、全国教育大会精神,面向师生宣讲30余次;创建创新理论“研习会”,打造理论学习“一院一品”。组织建设筑牢发展根基。创新实施“头雁领航”工程,实现教师党支部书记“双带头人”全覆盖,选优配强学生支部书记队伍,形成“青年教师+青年干部”双轮驱动模式。首创“党建+”双促工程体系,将党建深度嵌入人才培养全链条,“党建+就业”工程实现学院高质量就业率全校第一,“党建+科研”工程助推高水平论文产出,2025年党员教师发表Nature子刊论文。在多项党建活动评选中获奖,学院党委、水产党支部获评校级党建“对标争先”项目标杆院系、样板支部,学院党委在七一表彰会上作典型经验交流发言。

三、人才培养

(一)研究生招生、毕业、学位授予情况

2025年招收博士生7人,硕士生68人;毕业博士1人,授予理学博士学位1人;毕业硕士62人,授予理学硕士学位62人。

(二)研究生就业基本状况

落实困难生帮扶工作,开展高质量访企拓岗专项行动与就业能力提升计划,学院高质量就业率全校第一,连续三年获就业工作先进单位并做典型发言。

(三)研究生在学成果情况

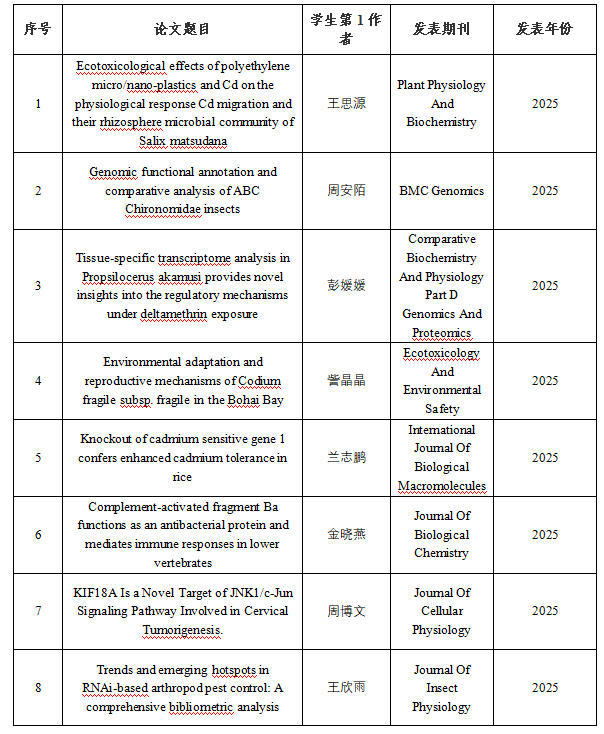

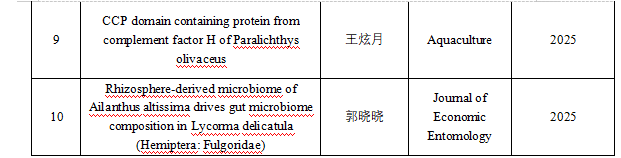

2025年,学生在多项学科竞赛中成绩优异,在第九届全国大学生生命科学竞赛中获国家级一等奖3项、三等奖2项;在中国国际大学生创新大赛等赛事中也取得佳绩。“绿水”“抗菌肽生物反应器”项目入围世界工程日黑客马拉松全球TOP15。研究生发表代表性论文如下:

(四)课程建设与实施情况

本学位点紧密围绕高层次拔尖创新人才的培养目标,构建了系统化、前沿化、交叉化、个性化的课程体系。申报智能生物信息交叉研究院,增设《生物信息学与人工智能》课程。通过持续的教学模式改革和严格的质量保障,课程建设与实施取得了显著成效,为博士和硕士研究生的科学素养、创新能力和综合竞争力的全面提升奠定了坚实基础。

(五)研究生参加学术(实践)训练和交流情况

2025年度,为提高研究生的科研实践与创新能力,从加拿大湖首大学、宁波大学、中国科学院、北京大学等单位邀请十余位国青、专家做学术报告,营造良好学术氛围。依托天津市动物多样性保护与利用重点实验室年会邀请知名专家来院进行学术交流,为师生搭建平台。接待境外交流访问团,服务“汉语桥”比赛获先进集体和个人称号。

(六)学位论文质量

本年度学位点严格执行开题、中期、预答辩、盲审制度,2025年硕士学位论文外审通过率100%,论文答辩一次通过率100%,抽检存在问题论文数为0。3篇硕士学位论文获评校级优秀论文。

(七)质量保证制度建设情况

本年度结合本学科特色、人才培养定位、师资队伍结构及科研平台资源等实际情况,重点围绕研究生教学、学术科研能力(如主持高水平科研项目、发表高质量学术成果等)、人才培养经验(如指导研究生完成学位论文、获得科研奖项等)、师德师风表现等方面制定《生命科学学院研究生指导教师岗位遴选与招生资格认定实施细则》,确保学术学位研究生指导教师具备扎实的学术功底与高水平的指导能力。研究生培过程,严格遵照执行《生命科学学院硕士研究生中期考核实施办法》等制度,实施“警示—整改—退学”三级分流机制,以确保研究生培养质量。

四、服务贡献

积极响应国家战略,服务社会成效显著。10人入选市科技特派员,积极投身京津冀协同发展和乡村振兴工作。获批天津市水产种业创新攻关项目1项,申报天津宁河河蟹育种科技小院,助力地方特色产业发展。对国家一级保护动物东方白鹳的研究获央视连续报道。天津市科普基地-自然观察体验中心成为天津市活力社团,生态校园建设成果受广泛好评并被媒体报道。

五、存在问题及改进措施

(一)存在问题

1.研究生培养质量尚需进一步提高,亟需在研究生管理模式与学术能力训练机制上加强创新,从而系统提升研究生的综合水平与科研素养。同时,应积极拓展与外部单位的联合培养合作,为研究生营造更优越的科研平台与条件。

2.国家级领军人才数量仍显不足,青年教师的国际视野有待拓宽,科研实践经验亦需进一步积累和提升。

3.在省级教学成果奖方面尚未实现突破,相关成果的培育与申报工作有待加强。

(二)整改措施

1.深化研究生培养模式改革,构建创新训练体系。主动与国内外高水平科研院所、知名企业建立“战略合作伙伴关系”,签订联合培养协议,明确双方导师职责、研究成果归属与管理模式。推行和完善“校内-校外”双导师制,聘请合作单位的高水平专家为产业导师或兼职博导,共同指导研究生,开阔其学术与产业视野。

2.围绕学科重点发展方向,面向全球公开招聘领军人才;鼓励并辅助青年教师申报国家留学基金委等项目,并积极与国际知名专家建立联系,开展合作研究,提升其在国际学术舞台的活跃度。

3.鼓励教师将前沿科研成果转化为教学案例与实验内容,支持编写出版特色教材,并系统性地发表高质量教改论文,为成果申报积累扎实的佐证材料。

目的地搜索

目的地搜索